優秀な技術者になる・優秀な技術者を育てる その7 開発スケジュール管理

「無理をさせ 無理をするなと 無理を言い」

昔、このようなサラリーマン川柳があったことを覚えています。ひょっとすると課長が悪いのではなくて、あなたのスケジュールが詰まっていることを報告できていないのではないのでしょうか。

開発プロジェクトを計画的に成功させた代表的例はアポロ計画ですが、巨大すぎて世界が違います。今回は、一般的な開発プロジェクトにおいてスケジュール管理の大切さについて考察してみたいと思います。

1.スケジュール策定前にすべきこと。

開発企画はトップレベルで行われるので、ここでは企画ができた後、開発スケジュールに落とし込むときしなければならないことに触れていきます。

開発課題のブレークダウン、各項目の成果の明確化見える化

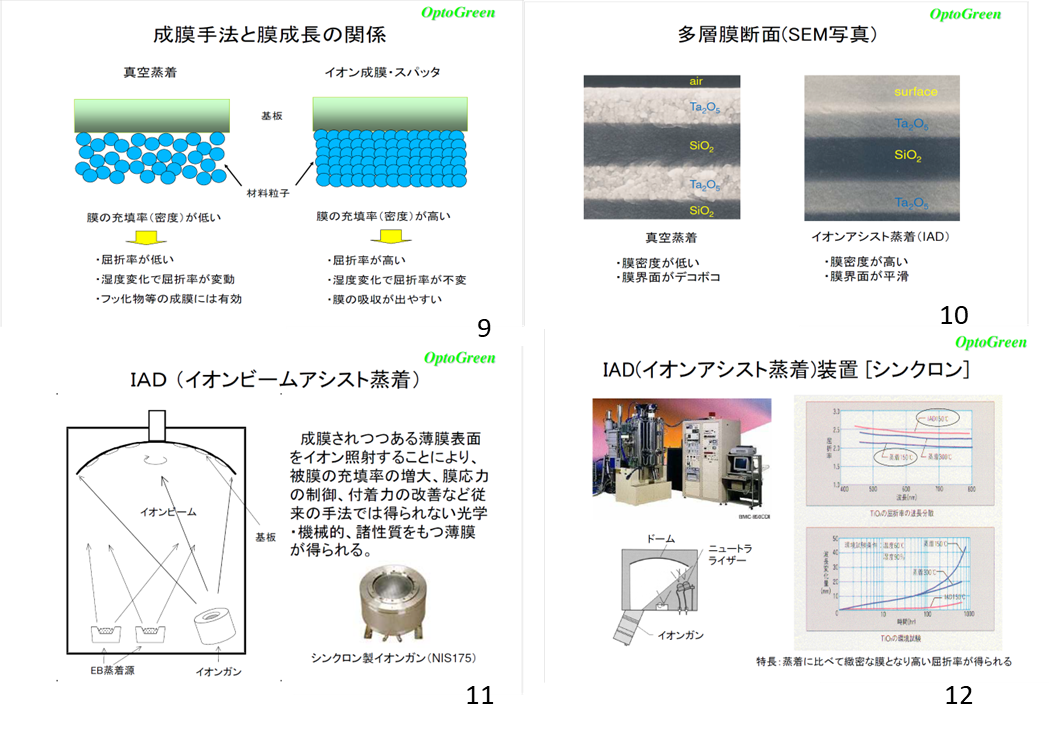

このブログの「モチベーション 後編」において最終目標を系統立てて、分解して、1週間ごとの目標に落とし込むことを推奨しました。開発スケジュールでも、1週間毎、少なくとも2週間毎の目標に落とし込むことが大切です。さらに目標は定量的に表す必要があります。これが詳細なマイルストーンとなります。

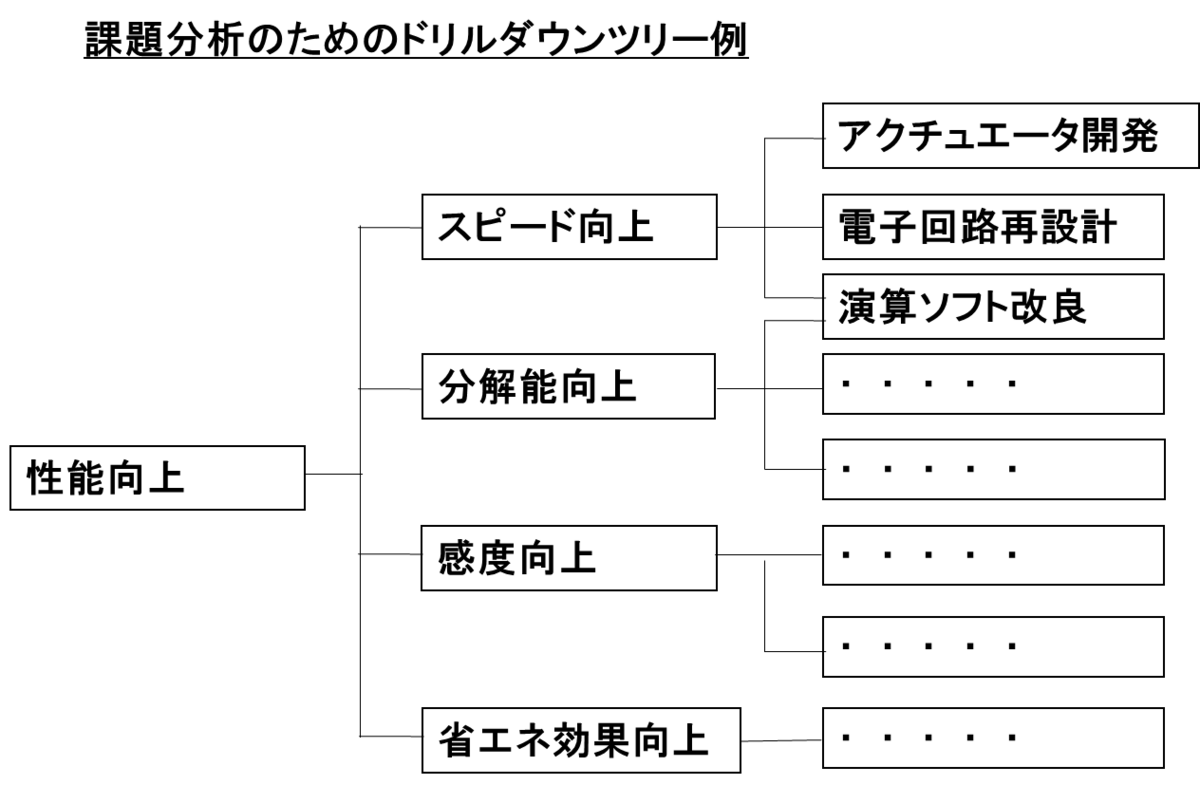

このように、詳細なマイルストーンに落とし込むために前回、紹介しました。ドリルダウンツリーがあります。最近はWBS(Work Breakdown Structure)とも言うようです。定量的なマイルストーン策定のためのドリルダウンツリー例を示します、

計画の進捗がメンバー全員に一目で分かるようにしなければなりません。そのために定量的なマイルストーンが必要です。

開発プロジェクトの開発項目の代表的分野は「機械系」「電気系」「ソフト系」です。これらの中でもっも開発担当者が何をやっているのか見えないのが「ソフト系」と思っています。ソフトの開発担当者がある日突然病気になり入院、静養しなければならなくなったとき、代わりの担当者があくる日から開発を引継ぎできますか。最悪の場合、振り出しに戻って開発しなおすこともあり得ます。それほどソフト開発の「見える化」は特に大切と思っております。もちろん他の分野でも大切です。

今はソフト開発ツールが整ってきました。例えば私の分野ではレンズ系設計ソフト等があります。一昔はアセンブラとかC言語で開発されていましたので私には中身がまるでわかりませんでした。しかし、今でもソフトを甘く見てはいけません。

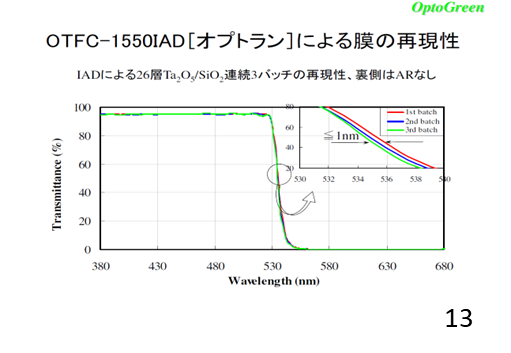

ソフト開発の見える化の重要性については以前から論じられており、開発体制がしっかりしているかの評価基準がありました。CMM®(CMMI®)では、組織のプロセスの発展段階を5段階の成熟度レベルでモデル化しています。その成熟度レベルをモデル化したものが下表です。詳しくは次のURLの記事をご参照ください。

https://www.compita-japan.com/kaisetsu/what-cmmi-2.html

私はソフトウエア開発の見える化のための具体的手法については詳しくありません。そこで、インターネットで調べました。その中で目に止まった手法には、下記2点がありました。特にソフトウエアに特化していませんが、ソフトウエア開発を強く意識した手法に思います。

- CI/CDパイプラインのダッシュボード

https://www.splunk.com/ja_jp/data-insider/what-is-ci-cd-pipeline.html

- カンバンボード

https://www.atlassian.com/ja/agile/kanban/boards

是非とも参考にしてください。

見える化は非常に大切です。特にソフト開発を甘く見てはなりません

2. スケジュール表の作成

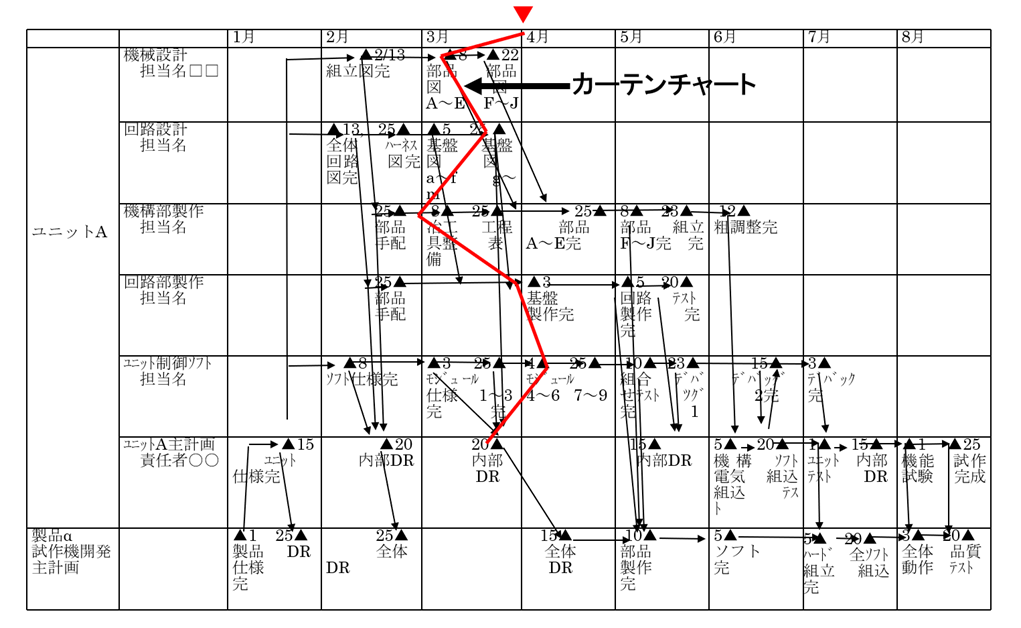

これは全体の中のユニットAの開発スケジュールを例に取ってあります。特徴を箇条書きします。

- 全体の最下段はマスタースケジュールです。

- 上の段はユニットAを担当するチーム全員のスケジュールです。

- ▲はマイルストーンです。

- マイルストーンは2週間間隔程度で記入することを進めます。

- 斜めに引かれた矢印はそれぞれの担当の成果を誰にいつまでに渡すかを表しています。

- この印が急峻であるほど、スケジュールが詰まっていることを表しています。

- 各マイルストーンには定量的目標値を定め、別途、チームで共有します。

裏のテクニック

1. 完成に要する見込み時間に10~15%のサバを読みましょう。

予定外の追加の仕事が入ります。能力の過信があります。

遅れると他のメンバーに迷惑が掛かります。

2. 一部開発を委託したとき、頼んだ相手にも同様なスケジュールを書かせましょう。

頼んだ仕事は多分、遅れます。

3. スケジュール表は皆の見える所におきます。

引き出しやファイルに入れてはだめです。

4.難易度の高い要素のコンテンジェンシープランは最初に立てておきます。

仕様ダウンとなりますので経営的判断が必要となります。

壁にぶつかってから立てたのでは遅くなり、手遅れになります。

3. スケジュールフォロー

スケジュール表を作ったら、それで完成ではありません。これを基にフォロー会議を定期的に行います。前述のスケジュール表の中でDRとあるのはデザインレビューです。DRではその時点での完成したものを皆の前で発表して評価を仰ぎ、各要素を統合して、計画通り開発が進んでいるかを判断します。小班内では1週間ごとに、全体では1か月毎に普通行われます。計画通りに開発が進んでいない場合の対策審議も重要です。

スケジュール表例の赤い折れ線は各ユニットごとの進捗の判定結果です。スケジュールの進捗判定は自己判断しないでください。デザインレビューの席で定量的マイルストーンを参考に判断はプロジェクトマネージャが行います。

デザインレビューの結果、進捗遅延等の不具合が生じたとき、スケジュールを修正しますが、元のスケジュールに色を変えて加筆するか、新しいシートを作成しても元のスケジュールは目につくところに置いてください。反省の材料となります。過去の遅れは「チャラよ」としないでください。

チームの他のメンバーの進捗にも気にしてください。火の粉が降ってくるかもしれません。

- フォロー会議は定期的に行う。チームは1週間毎、全体は1か月毎に。

- 進捗はプロジェクトマネージャが定量化されたマイルストーンを基に判定する。

- 過去の遅れを「チャラ」にしない。反省の材料とする。

- 他のメンバー進捗にも注意を向ける。

4.全体まとめ

先ず「見える化」から始めよう

一休み ジョウビタキ

今回も都会の公園で冬季見られるジョービタキを載せます。撮影はすべてホームグラウンドの洗足池公園です。通常、鳥はオスの方がカラフルでかわいいのですが、私の好みはジョウビタキに限ってはメスの方が目がクリクリッとしていてかわいいです。冬に公園で探してください。春先までいるはずです。

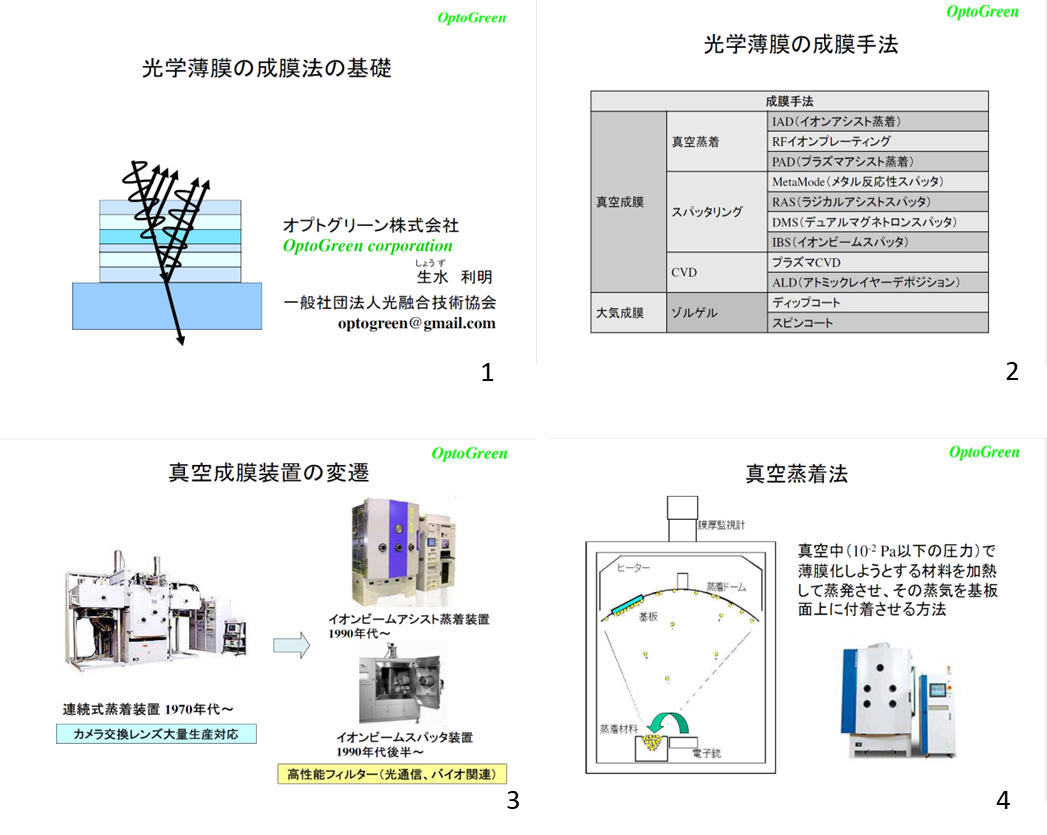

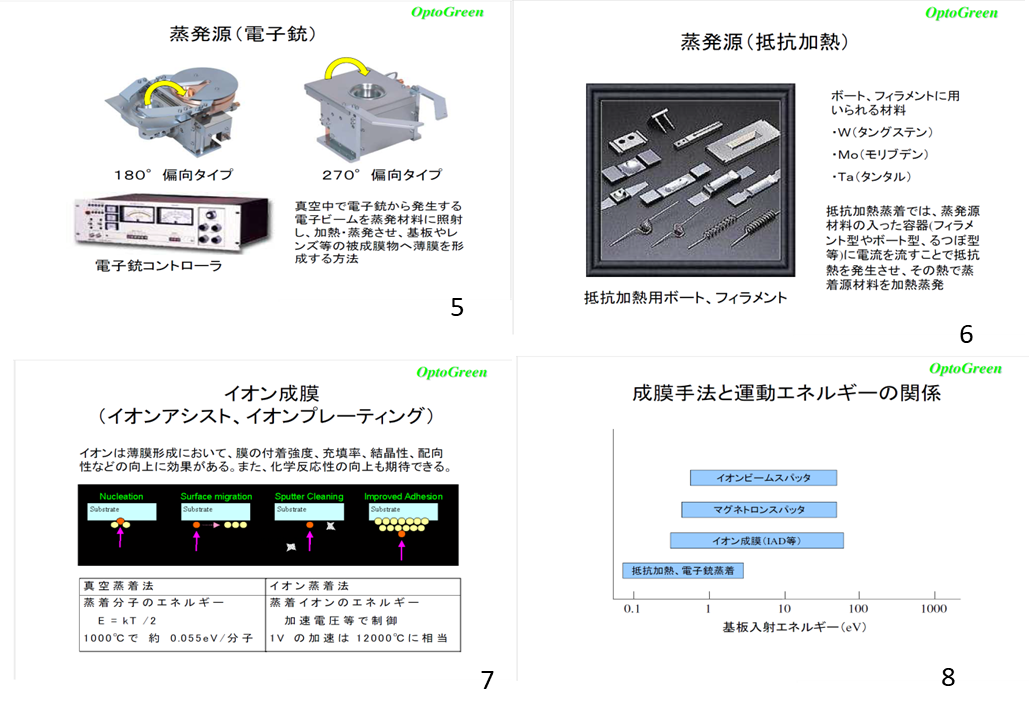

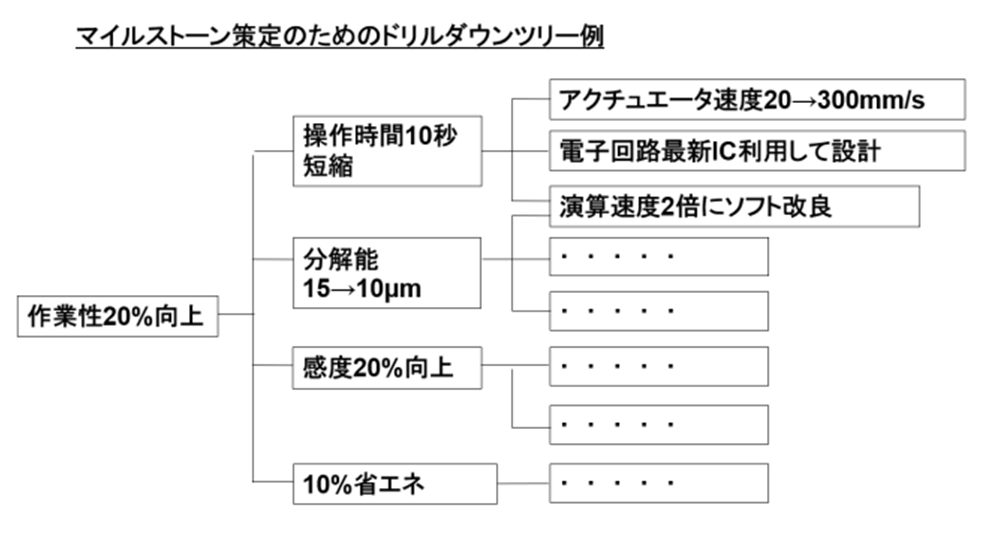

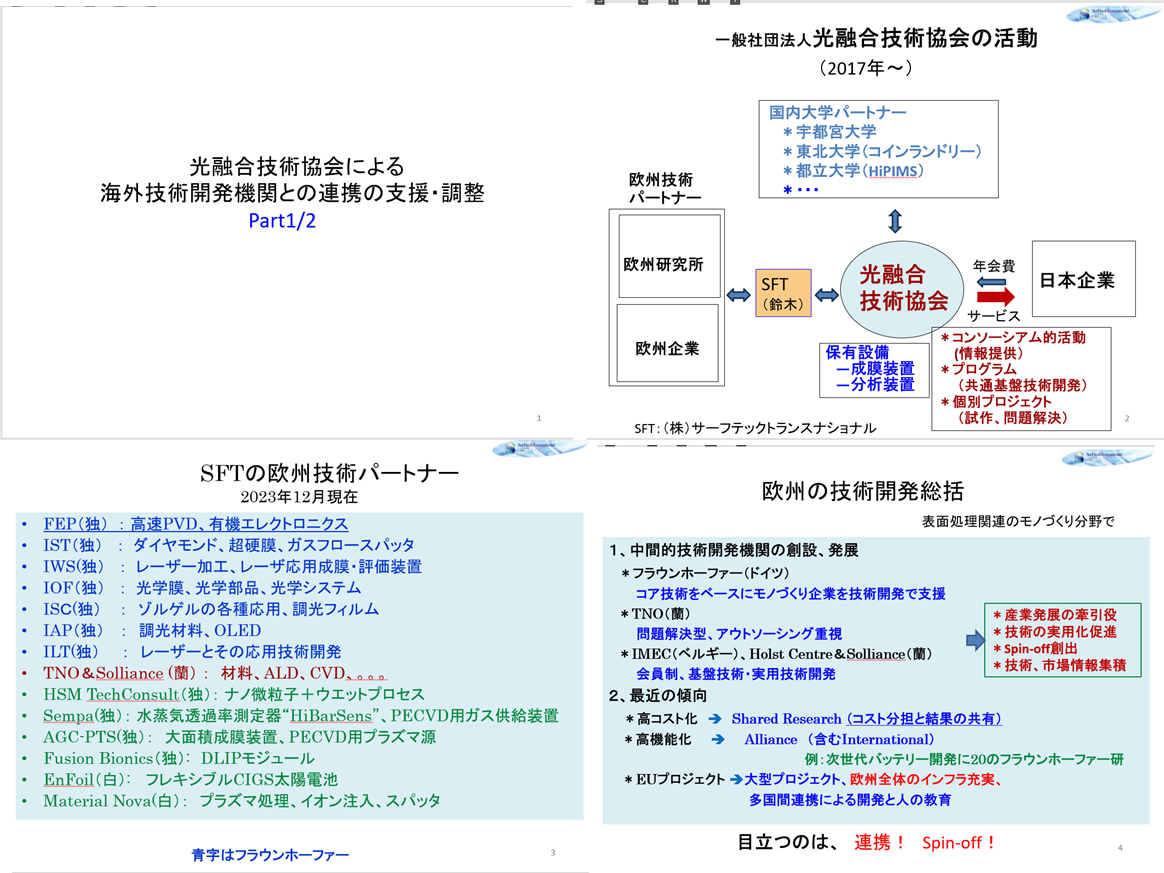

一社)光融合技術協会社団法人光融合技術協会の技術紹介 その7

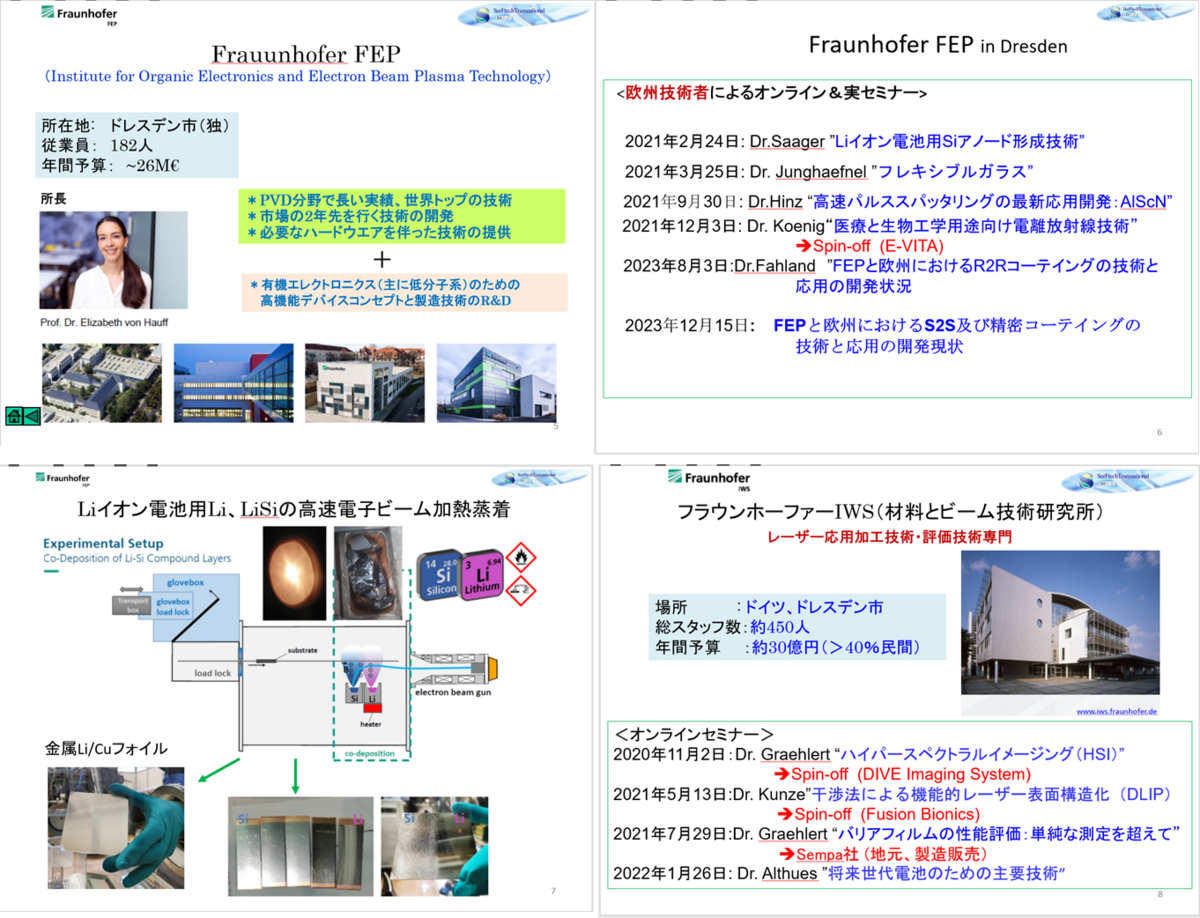

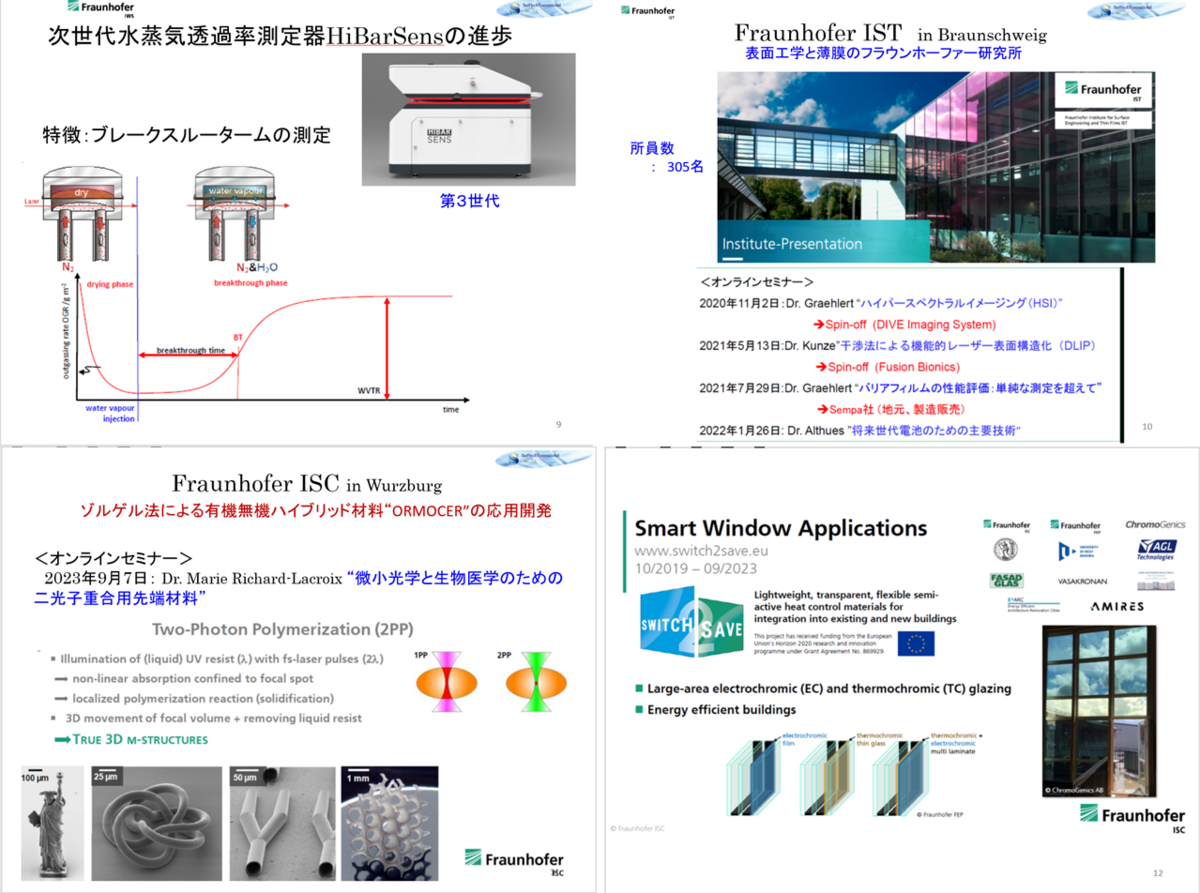

光融合技術協会による海外技術開発機関との連携の支援・調整 Part1/2

私共の鈴木理事はドイツを代表する研究所フラウンホーファー研究所の中のFEPの日本代表を兼任しています。この関係から海外の研究機関と密接なつながりがあります。その一端を下記鈴木理事のスライドを通してご紹介いたします。この件に関しましてお問い合わせがある場合はkoichisuzuki@surftech.co.jp あるいは akira.ono1257@gmail.com

にご連絡ください。

一般社団法人光融合技術協会のホームページはhttps://www.i-opt.org/です。

次回に続く